歯の神経が死ぬ原因と症状や治療法、放置するリスクを解説

こんにちは。東京都文京区「江戸川橋駅」より徒歩1分にある江戸川橋菊地歯科医院です。

「虫歯が進行して神経が死んでしまった」という経験がある方は多いかもしれません。歯の神経が死ぬ理由はほかにもいくつかあり、自覚症状がないまま気づいたら神経が死んでいたというケースも少なくありません。

今回は、歯の神経が死ぬ理由や、神経が死んだ時にあらわれる症状、放置するリスクや治療方法などについて解説していきます。

目次

歯の神経が死んでしまう理由とは

歯の神経が死んでしまう主な理由は、以下のとおりです。

- 虫歯

- 歯周病

- 怪我や事故

- 歯ぎしりや食いしばり

一つひとつ解説していきます。

虫歯

歯の神経が死ぬ原因で最も多いのが虫歯です。虫歯になるとすべてのケースで神経が死ぬというわけではありませんが、虫歯が重症化して神経まで進行すると神経が死ぬケースがあります。

まず、歯は一番外側からエナメル質、象牙質、神経の3つの層で構成されています。虫歯は歯の外側から順に少しずつ溶かしながら進み、やがて神経までに到達します。

虫歯菌が神経まで到達すると、強い痛みが出ます。しばらくすると痛みを感じなくなりますが、これは神経が虫歯菌により死んでしまった状態といえます。

歯周病

虫歯以外にも、歯周病が重症化した場合にも神経が死ぬことがあります。歯周病とは、歯茎やその周辺組織に起こる病気で、虫歯と同様に細菌への感染が原因で起こります。

食事で摂取する糖を餌にプラークが作られますが、プラークの中には虫歯や歯周病を引き起こす細菌が多くいます。歯周病菌は空気が触れない場所を好むため、歯と歯茎の間の歯周ポケットにすみつきやすいとされています。

プラークコントロールができていないと、細菌が歯の内部に侵入し神経まで炎症が広がるでしょう。その状態で放置すると神経が死ぬ恐れがあります。

怪我や事故

怪我や事故などで歯に強い衝撃を受けた場合に、神経が死ぬこともあります。歯にヒビが入ったり欠けたりすることで神経が露出し、細菌感染を起こすことがあるのです。

見た目に変化がなくても、衝撃を受けたあと数ヶ月経過してから神経が死んでいたことに気づくというケースもあります。

歯ぎしりや食いしばり

歯ぎしりや食いしばりなどで歯に強い力が継続的にかかることで、歯の神経が死ぬ恐れがあります。衝撃により神経が死んだり、歯が割れたりヒビが入ることで、その隙間から細菌が侵入し神経が炎症を起こすのです。

歯の神経が死んだときに起こる症状

「歯の神経が死んでも、気づけるかどうか分からない」と思う方もいるのではないでしょうか。ここでは、神経が死んだ時に起こる症状を確認していきます。

以下の症状があらわれるケースが多いでしょう。

- 痛みやしみる症状を感じなくなる

- 歯が変色する

- 歯茎が腫れる

歯の神経が死ぬと、今までは刺激を感じていたのに熱いものや冷たいものを食べてもしみない、歯を叩いても何も感じなくなるなど、歯の感覚が失われます。ズキズキと痛んでいた歯があったのに、ある日突然痛みがなくなった場合、神経が死んでいる可能性が高いです。

また、怪我や事故など、外側からの衝撃で神経が死んでしまった場合にあらわれやすいのが、歯の変色です。歯が黒ずんだりグレーがかったり、茶色っぽく変色したりするなどの症状がでることがあります。

ほかにも、歯茎が腫れるケースもあるでしょう。

死んでしまった歯の神経を放置するリスク

死んだ歯の神経を放置するリスクは、以下のとおりです。

- 周りに炎症が広がる

- 抜歯の可能性が高まる

- ほかの病気を引き起こす恐れがある

それぞれ解説していきます。

周りに炎症が広がる

死んだ神経は、さらなる炎症を起こす原因になります。歯の根の先に膿の袋ができて膿が出てきたり、歯の根が埋まっている顎の骨を溶かしたりする恐れがあります。

また、死んだ神経が腐敗することで、口臭が発生・悪化したと感じる場合もあるでしょう。

抜歯の可能性が高まる

死んだ神経を放置しておくと、歯の周りに炎症が広がります。歯を残すことが難しくなり、抜歯をしなければいけなくなることがあるでしょう。

炎症が顎の骨まで広がって骨が溶かされると、歯を支えきれなくなり自然と歯が抜けることもあります。

ほかの病気を引き起こす恐れがある

死んだ神経のある歯の内部では、多くの細菌が繁殖しています。細菌が血液にのって全身に運ばれると、口腔内だけでなく全身の健康に影響を及ぼすかもしれません。

がんや心疾患、糖尿病などを引き起こす恐れがあるといわれています。

歯の神経が死んでしまった際の治療方法

歯の神経が死んだ時は、基本的に根管治療を行います。死んだ神経が残っていると、細菌が繁殖して膿が溜まったり、顎の骨を溶かしたりする恐れがあるためです。

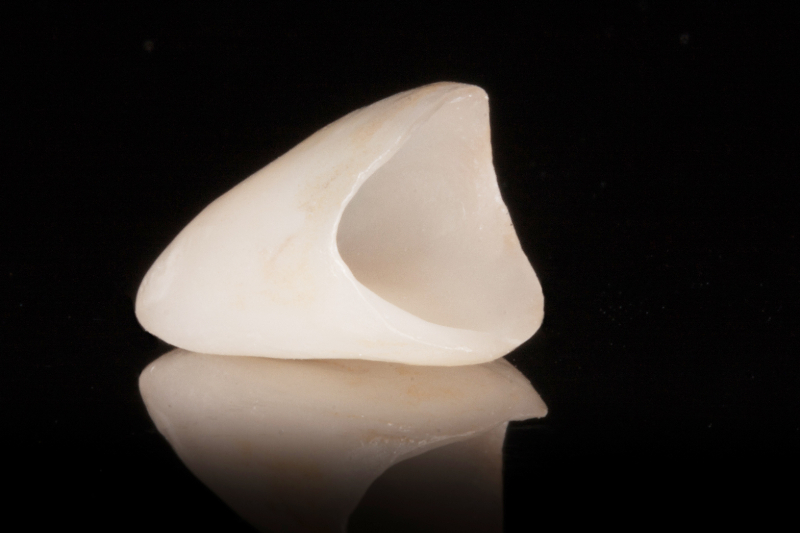

根管治療は、死んだ神経を取り除いて歯の根を洗浄・消毒し、最終的に薬を詰める一連の治療のことを指します。根管内の洗浄・消毒が完了して薬剤を詰めたら、土台を立てて被せ物(クラウン)を装着し、歯の機能を回復させます。

変色した歯に行う処置

神経が死んで歯が変色した場合、色を改善したいと考える方が多いのではないでしょうか。歯を白くすると聞くとホワイトニングを思い浮かべる方が多いでしょう。

しかし、通常のホワイトニングは神経が死んだことによる変色には十分な効果が出ないことが多いです。変色した歯の色を改善するために行う処置は、以下のとおりです。

- 被せ物(クラウン)

- ウォーキングブリーチ

- ラミネートベニア

それぞれの治療法にメリット・デメリットが存在します。歯科医師と相談しながら検討しましょう。

くわしい処置内容をご紹介します。

被せ物(クラウン)

被せ物(クラウン)をする時は歯を削り、上からセラミックや樹脂などでできた被せ物(クラウン)を被せます。変色した歯を削って上から人工歯で覆うので、セラミックなどの見た目の良い素材を選べば自然な見た目に仕上がるでしょう。

天然歯を大きく削らなければいけないというデメリットがあるものの、白さのトーンを選ぶことができます。確実に白くできることがメリットでしょう。

ウォーキングブリーチ

ウォーキングブリーチとは、神経が死んだ歯に行う特殊なホワイトニングのことです。

一般的なホワイトニングでは、歯の表面に薬剤を塗布して歯の一番外側のエナメル質を漂白し、歯を白くします。ウォーキングブリーチは歯の内部に薬剤を入れて、内側から歯を白くする方法です。

神経を失った歯はエナメル質のさらに奥の象牙質が変色するため、一般的なホワイトニングでは効果がないことが多いです。そのため、象牙質を漂白する効果が期待できるウォーキングブリーチを行い、歯の内側から白くします。

ウォーキングブリーチでは、根管治療の際に開けた穴にホワイトニング剤を入れて、1週間ごとに薬剤を交換します。薬剤の交換を何度か繰り返すことで、歯を少しずつ白くします。

すべての工程を歯科クリニックで行うので、通院するだけで患者さんに何か行っていただく必要はありません。

効果が出ない人もいるなど確実な方法ではないことや、周りの歯と白さを合わせにくいことなどがデメリットといえます。

ラミネートベニア

ラミネートベニアとは、つけ爪のように歯の表側に薄いセラミックを取り付けて、歯を白く見せる治療法です。被せ物(クラウン)は歯の全周を覆うように装着しますが、ラミネートベニアは表側の一面のみに貼り付ける治療です。

歯の表側を薄く削るだけなので、歯を大きく失うことはありません。治療が短期間で終わることもメリットでしょう。

しかし、噛み合わせが強いなど、ラミネートベニアに負担がかかると割れたり欠けたりすることがあります。被せ物(クラウン)に比べると強度は劣るでしょう。

まとめ

歯の神経が死ぬ原因には、虫歯・歯周病、怪我などの外傷、歯ぎしりや食いしばりの癖などがあります。歯の神経が死ぬと痛みなどの感覚がなくなったり、歯の色が変色したりするなどの症状がでます。

神経が死んだ歯を放置すると、炎症が広がり膿がたまる、歯を残せなくなる可能性が高くなる、血液を介して細菌が全身に回るなど、さまざまなリスクが予想されます。

根管治療を検討されている方は、東京都文京区「江戸川橋駅」より徒歩1分にある江戸川橋菊地歯科医院にお気軽にご相談ください。