歯石は自分で取れるもの?自分で取るリスクや予防法も

こんにちは。東京都文京区「江戸川橋駅」より徒歩1分にある江戸川橋菊地歯科医院です。

日々のオーラルケアのなかで歯石に悩んでいる方は少なくありません。

特に「歯石を自分で取りたい」「自宅でどうにかできないか」と考える方は多いのではないでしょうか。歯科医院に行くのが面倒、または費用をかけたくないという理由から、自分での除去を試みる方も増えてきています。

しかし、その行為には多くのリスクが伴い、場合によっては口腔内の健康を損なう恐れもあります。

この記事では、自分で歯石は取れるのか、自分で歯石を取ろうとするとどのようなリスクがあるのか解説します。歯石について正しく理解し、健康な口内環境を維持するための参考にしてください。

目次

歯石とは

歯石とは、歯の表面に付着した歯垢(プラーク)が、唾液中のカルシウムやリンと結びつき、時間をかけて石のように硬くなったものです。

通常の歯磨きでは取り除くことができず、放置するとさらなる歯垢の付着を助長し、歯周病や口臭の原因となります。特に下の前歯の裏側や、上の奥歯の外側など、唾液腺に近い部位にできやすいという特徴があります。

また、歯石には歯肉縁上歯石と歯肉縁下歯石の2種類があり、前者は歯ぐきより上に見える部分にできるもの、後者は歯ぐきの中に隠れて見えない部分に形成されるものです。特に歯肉縁下歯石は、歯周病の進行と大きく関係しており、専門的な処置が不可欠です。

歯石は自分で取れるもの?

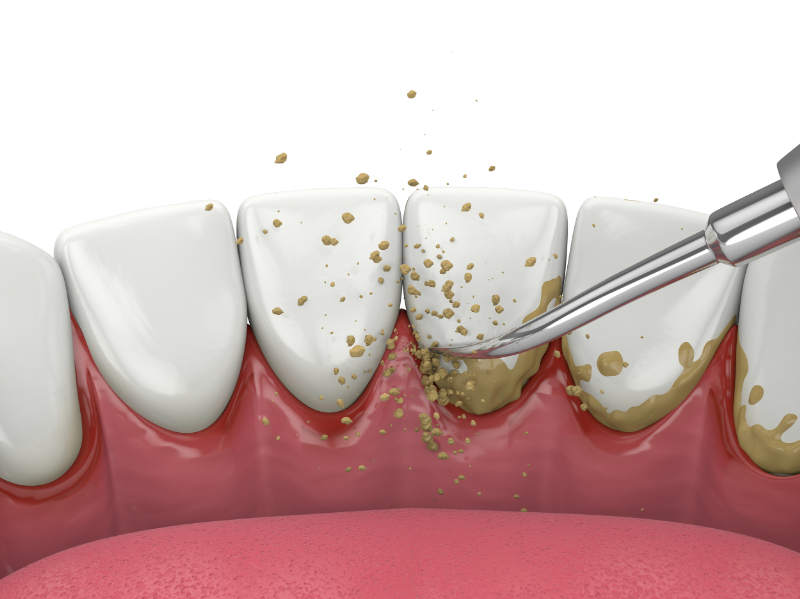

では、自分で歯石を取るという行為は、実際にはどうなのでしょうか。歯石除去用のスケーラーや超音波器具などが販売されており、自宅で歯石を取れると謳う商品も見られます。

しかし、これらの器具を正しく、安全に使うには専門的な知識と技術が必要です。歯石は非常に硬いため、除去には強い力が必要になることもあり、無理に取り除こうとすると歯や歯ぐきを傷つけるリスクが高くなります。

さらに、自分で見えない部分や奥歯に付着している歯石を完全に取り除くことは困難です。除去したつもりでも一部が残ってしまい、逆に炎症や感染症を引き起こす原因になりかねません。

そのため、歯石は歯科医院で専用の器具と技術によって安全に除去するのが基本とされています。

歯石を自分で取るリスク

自分で歯石を除去することには、見過ごせないリスクがいくつも存在します。以下に詳しく解説します。

歯ぐきを傷つける恐れがある

歯石除去は、歯や歯ぐきに直接器具を当てて行う行為です。そのため、適切な技術や知識がないまま器具を使うと、歯ぐきを傷つけてしまう可能性があります。

特に鋭利なスケーラーを誤って使えば、歯肉に小さな傷ができ、そこから細菌が侵入することもあり得ます。これにより歯肉炎を引き起こすリスクも高まり、むしろ状態を悪化させることにもつながりかねません。

専門的な処置が必要になることがある

自分での除去に失敗し、歯や歯ぐきにダメージを与えた場合、歯科医院での専門的な処置が必要になるケースもあります。歯が欠けたり、歯根に傷がついたりすれば、大掛かりな治療が必要になることもあります。

また、見えない部分に歯石が残っていると、症状が悪化してから初めて気づくことになり、結果的に治療の負担が大きくなるのです。

歯石が付着する主な原因

歯石の発生は生活習慣と密接に関係しています。ここでは、歯石が付着する代表的な原因について解説します。

ブラッシング不足

歯石の主な原因は、毎日の歯磨きが不十分であること、すなわちブラッシング不足です。歯垢(プラーク)は食後すぐに形成され、2日ほど除去されなければ、唾液中のミネラルと反応して石灰化し始め、やがて歯石になります。

特に注意が必要なのは、歯と歯ぐきの境目や歯と歯の間、奥歯の裏側など、自分では見えにくく、歯ブラシが届きにくい部位です。これらの場所は磨き残しが多くなりやすく、結果として歯石が形成されやすくなります。

また、歯磨きの時間が短かったり、力加減や角度が適切でなかったりする場合も、歯垢を十分に取り除けない原因になります。

生活習慣

私たちの生活習慣も、歯石の付着に大きく関係しています。たとえば、喫煙は唾液の分泌量を減らし、口腔内の自浄作用が低下します。その結果、歯垢がたまりやすくなり、歯石の形成が促進されます。

また、飲酒やストレスも要因の一つです。アルコールは体を脱水状態にさせ、口の中が乾燥しやすくなります。口腔内が乾燥すると唾液の量が減り、歯垢が流れにくくなります。ストレスも唾液の分泌を抑制することがあり、間接的に歯石の形成リスクを高めます。

加齢

年齢を重ねることで、歯石が付きやすくなる傾向があります。まず、加齢とともに唾液の分泌量が減少し、歯垢を自然に洗い流す働きが弱くなります。また、歯ぐきが下がりやすくなるため、歯の根元が露出し、歯垢がたまりやすくなります。

さらに、高齢になると筋力の低下や指先の不器用さから、歯磨きが十分にできなくなることもあります。義歯やブリッジなど補綴物が増えることで、清掃が難しくなることも一因です。

加齢そのものは避けられませんが、予防としては補助清掃用具を使用して歯磨きを行うこと、定期的にプロフェッショナルケアを受けることが有効です。

口腔内の状態

個々の口腔環境も、歯石の付きやすさに影響します。たとえば、歯並びが悪い場合、歯ブラシの毛先が届きにくい箇所が多くなり、歯垢が残りやすくなります。これにより、局所的に歯石が形成されやすくなります。

また、被せ物(クラウン)や詰め物(インレー)などの補綴物が多い方は、その周囲に段差や隙間が生じやすく、食べかすや歯垢がたまりやすくなります。矯正装置を装着している人も、装置の周囲の清掃が不十分になることで、歯石が付着しやすい状態になります。

唾液の成分や量

唾液には、歯垢を自然に洗い流す自浄作用があります。唾液の分泌量が少ないと、歯垢が蓄積しやすくなり、歯石の形成が加速されます。特に、口呼吸が習慣になっている人は口腔内が乾燥しがちで、唾液の働きが著しく低下します。

また、唾液の成分にも個人差があります。カルシウムやリン酸などの成分が多い場合、これらが歯垢と結びつきやすく、石灰化を早める原因になります。加えて、薬の副作用によって唾液の分泌が抑えられているケースもあります。

歯石を予防するために自宅でできること

歯石の発生を未然に防ぐためには、日々のセルフケアが欠かせません。ここでは、自宅で取り組める予防策をご紹介します。

しっかり歯磨きをする

歯石は、歯垢が石灰化することでできるため、歯垢をきちんと除去することが最大の予防法です。1日2〜3回、時間をかけて丁寧に歯を磨くことを心がけましょう。

特に、歯と歯ぐきの境目や、歯の裏側、奥歯は磨き残しが多くなりがちな部位です。歯ブラシだけでなく、デンタルフロスや歯間ブラシを併用することで、歯垢をより効果的に取り除くことができます。

食生活を改善する

食事の内容は口腔内環境に大きく影響します。砂糖を多く含む食品や、粘着性の高いお菓子を頻繁に摂取していると、歯垢が増えやすくなります。

一方で、野菜や果物、よく噛む必要のある食材は唾液の分泌を促進し、口腔内の自浄作用を高めてくれます。また、規則正しい食事を心がけることで、唾液の分泌リズムが整い、歯石の予防につながります。

唾液の分泌を促す

唾液には、口腔内の汚れを洗い流す作用があり、歯石を予防するうえで非常に重要です。

唾液の分泌を促すためには、よく噛むことが効果的です。ガムを噛む、食事の際に噛む回数を増やすなどを意識しましょう。また、口呼吸を避けることも口内の乾燥を防ぎ、歯石予防につながります。

口腔内を清潔に保つ

歯磨き以外にも、舌の清掃やうがいを習慣化することで、口腔内を清潔な状態に保つことができます。

舌には多くの細菌が付着しており、そのままにしておくと歯垢の原因になります。専用の舌ブラシやガーゼを使って優しく清掃しましょう。また、外出先では食後に水で口をすすぐだけでも、歯垢の付着をある程度抑えることができます。

口腔内を清潔な状態に保つことで、歯石の発生を未然に防ぐことが可能になります。

まとめ

歯石を自分で取るという選択肢は、一見手軽に思えるかもしれませんが、実際には多くのリスクを伴う行為です。歯石は一度形成されると、通常の歯磨きでは除去が難しく、無理に取り除こうとすると歯や歯ぐきを傷つける恐れがあります。

自分での除去を考える前に、まずはなぜ歯石ができるのか、その原因を理解し、日常のセルフケアで予防することが大切です。

歯石ができるのを予防するためには、丁寧な歯磨きや食生活の改善、唾液の働きを意識した生活習慣が有効です。加えて、定期的に歯科医院でのチェックとプロフェッショナルケアを受けることで、歯石の付着を最小限に抑えることができます。

歯の健康は全身の健康にも直結しています。正しい知識を身につけ、日々のケアを見直してみましょう。

お口の健康を守りたいとお考えの方は、東京都文京区「江戸川橋駅」より徒歩1分にある江戸川橋菊地歯科医院にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療をはじめ、根管治療や小児歯科、矯正治療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、WEB予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。