歯周病と糖尿病の関係性とは?予防法も解説

こんにちは。東京都文京区「江戸川橋駅」より徒歩1分にある江戸川橋菊地歯科医院です。

歯周病と糖尿病は一見すると別々の病気のように思われがちですが、実は密接に関連しています。歯周病は歯を支える歯肉や骨が炎症によって破壊される病気で、日本人が歯を失う原因の第一位です。

一方、糖尿病は血糖値をコントロールできなくなる全身疾患で、生活習慣病の代表として年々患者さんの数が増加しています。近年の研究では、歯周病の炎症が糖尿病を悪化させ、糖尿病が歯周病の進行を加速させる悪循環があることが明らかになりました。

今回は、歯周病と糖尿病の深い関係についてわかりやすく解説します。歯周病を予防する方法もご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

目次

歯周病とはどのような病気か

歯周病とは、歯を支える歯肉や歯槽骨といった周囲組織が炎症を起こす病気の総称です。

初期には歯ぐきが腫れたり、歯みがきをしたときに出血したりといった軽い症状しか現れませんが、進行すると歯を支える骨が溶け、最終的には歯を失う大きな原因となります。日本人が歯を失う原因の第一位が歯周病であることからも、その深刻さがうかがえます。

さらに歯周病は、沈黙の病気と呼ばれることもあり、自覚症状が少ないまま進行してしまう点が特徴です。

歯周病の原因

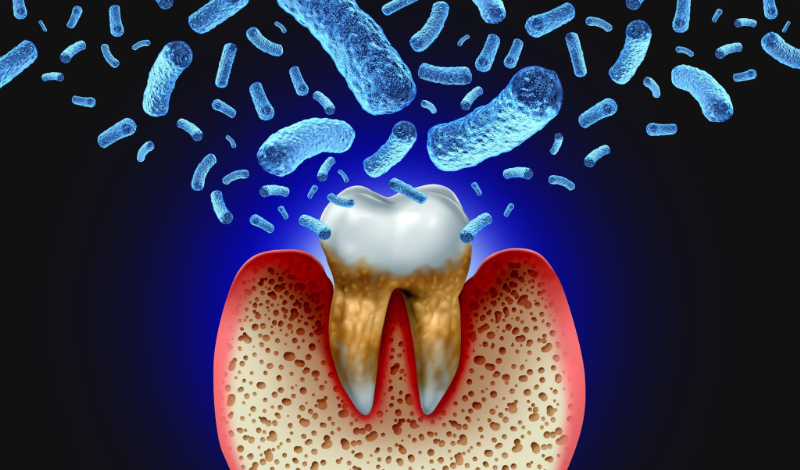

歯周病の主な原因はプラーク(歯垢)に含まれる細菌です。歯の表面や歯と歯ぐきの境目に付着したプラークにより歯肉が炎症を起こします。プラークが石灰化すると歯石となり、さらに細菌が増殖しやすくなります。

喫煙やストレス、睡眠不足、偏った食生活も歯周病のリスク因子であり、特に糖尿病を持つ人は免疫力の低下から歯周病になりやすく治りにくい傾向があります。

歯周病の進行

歯周病は歯肉炎から始まります。この段階では歯槽骨に影響はなく、歯科医院でのクリーニングや正しいセルフケアで改善できるケースが多いです。

しかし、放置すると歯周炎に進み、歯槽骨の破壊が始まります。歯ぐきが下がって歯が長く見える、歯がぐらつく、口臭が悪化するといった症状が現れ、重度の状態にまで進行すると歯を失うリスクが高まります。

糖尿病とはどのような病気か

糖尿病は、膵臓から分泌されるインスリンの不足や作用低下によって血糖値が高い状態が続く病気です。初期には自覚症状が少なく、気づかないうちに進行することが多いのが特徴です。

高血糖の状態が長期間続くと血管や神経に障害が起こり、失明や腎不全、足の壊疽といった合併症につながります。

糖尿病の種類

糖尿病には大きく分けて1型糖尿病と2型糖尿病があります。1型糖尿病は自己免疫反応によりインスリンを作る細胞が破壊されるもので、若年層にも発症します。治療にはインスリン注射が欠かせません。

2型糖尿病は日本人に最も多く、肥満や運動不足、食生活の乱れ、遺伝などが原因で発症します。中高年に多いものの、最近では若年層にも増えています。

さらに、妊娠糖尿病もあり、母体と胎児双方に影響を及ぼします。

糖尿病が全身の健康に及ぼす影響

糖尿病は全身の健康に影響を及ぼします。

細小血管障害では網膜症による失明、腎症による透析、神経障害によるしびれなどが起こります。大血管障害では心筋梗塞や脳梗塞のリスクが増加します。さらに高血糖状態では免疫力が低下し、感染症や歯周病にかかりやすくなるのも特徴です。

糖尿病は単なる生活習慣病ではなく、全身の健康を脅かす病気なのです。

歯周病と糖尿病の深い関係

歯周病と糖尿病は相互に悪影響を及ぼしあう関係にあります。以下に、詳しく解説します。

歯周病が糖尿病に与える影響

歯周病が糖尿病を悪化させる大きな要因は、炎症性物質の存在です。歯周病が進行すると、歯ぐきの炎症部位からサイトカインと呼ばれる物質が血流に放出されます。

これらは全身を巡り、細胞がインスリンに反応しにくくなるインスリン抵抗性を引き起こします。その結果、血糖値が下がりにくくなり、糖尿病のコントロールが難しくなるのです。

さらに、歯周病菌そのものが血管に侵入することもあり、全身の炎症を助長します。炎症が慢性化すると肝臓や脂肪組織に影響が及び、糖の代謝が乱れることが知られています。

研究では、重度の歯周病の方は糖尿病を発症するリスクが高く、すでに糖尿病を持つ人では血糖コントロールが悪化しやすい傾向があることが示されています。

一方で、歯周病治療を行うことで血糖値が改善するケースも報告されています。これは炎症が軽減することでインスリンの働きが回復しやすくなるためです。

つまり、歯周病は糖尿病の進行や合併症リスクを高める隠れた因子であり、糖尿病管理の一環として口腔ケアを徹底することが重要だといえるでしょう。

糖尿病が歯周病に与える影響

糖尿病が歯周病を悪化させる理由は複数あります。

まず、高血糖状態が続くと免疫機能が低下し、細菌に対する抵抗力が弱まります。そのため、歯周病菌を抑えきれず炎症が悪化しやすくなります。また、高血糖によって白血球の働きが鈍くなり、感染を防ぐ力が落ちることも要因です。

次に、糖尿病による血管障害も大きな影響を与えます。血管が硬くなったり血流が悪化したりすると、歯肉への酸素や栄養の供給が滞り、炎症が治りにくくなります。その結果、歯周病が慢性化しやすく、治療をしても改善が遅れることがあります。

さらに、糖尿病では唾液の分泌量が減少し、口の中が乾燥しやすくなります。唾液は細菌を洗い流し、口腔内を清潔に保つ役割を担っています。その唾液の分泌量が減ることで細菌が増殖しやすくなり、歯周病のリスクが一層高まるのです。

糖尿病の方は健常者に比べて歯周病の重症化リスクが2〜3倍高いと報告されています。血糖値が高いほど歯周病が悪化する傾向があり、血糖コントロールが良好であれば歯周病の進行も抑えられることがわかっています。

つまり、糖尿病の管理は歯周病予防に直結しており、双方を同時にケアすることが欠かせません。

歯周病を予防する方法

上述のとおり、歯周病と糖尿病には深い関係があるため、しっかりと予防することが大切です。ここでは、歯周病を予防する方法について解説します。

正しい歯みがき

歯周病を防ぐ最も基本的な方法は、毎日の丁寧な歯みがきです。

しかし、自己流のブラッシングでは磨き残しが多く、歯周病菌の温床となるプラークを取り切れません。毛先の柔らかい歯ブラシを用いて、歯と歯ぐきの境目に斜め45度の角度で当て、小刻みに動かすバス法が効果的です。

また、歯ブラシだけでは歯間部の清掃が不十分なため、デンタルフロスや歯間ブラシの併用が推奨されます。これらを使うことでプラーク除去率が大幅に向上し、歯周病のリスクを減らせます。

歯磨き粉や洗口液の活用

近年は、歯周病菌に作用する成分を含んだ歯磨き粉やマウスウォッシュが多く市販されています。

フッ素入りの歯磨き粉は虫歯予防だけでなく、歯面の再石灰化を助け、歯周病予防にも効果的です。さらに、殺菌作用のある成分を含んだ洗口液を補助的に使うことで、口腔内の細菌数を減らし、炎症のリスクを抑えることができます。

ただし、洗口液はあくまで補助であり、歯みがきに代わるものではない点に注意が必要です。

定期的な歯科受診とプロフェッショナルケア

歯周病は沈黙の病気と呼ばれるように、初期はほとんど自覚症状がありません。そのため、定期的に歯科検診を受けることが予防に直結します。

歯科医院では、ふだんの歯磨きでは除去できない歯石を取り除き、歯周ポケットの深さや歯肉の状態をチェックしてもらえます。軽度の段階であれば、クリーニングやブラッシング指導で改善可能です。

特に糖尿病の方や喫煙者は進行が早いため、年1回ではなく3〜4か月ごとの受診が望ましいとされています。

生活習慣の改善と全身の健康管理

歯周病は生活習慣とも密接に関わっています。喫煙は血流を悪化させ、歯肉の抵抗力を下げるため、禁煙が強く推奨されます。偏った食事や過剰な糖分摂取も細菌繁殖のリスクを高めるため、栄養バランスを意識した食生活が大切です。

さらに、十分な睡眠やストレスのコントロールは免疫力を高め、炎症に対抗する力を養います。

これらの習慣改善は、糖尿病の予防や改善にもつながるため、お口と体の両方の健康を守る効果があります。

医科と歯科の連携による包括的ケア

歯周病と糖尿病の関係を考えると、歯科と内科が連携して患者さんを支えることが理想です。

歯科で歯周病の治療を行えば炎症が軽減し、血糖コントロールの改善が期待できます。また、内科で血糖管理がうまくいけば歯周病治療の効果も高まります。患者さん自身が医師と歯科医師の双方からアドバイスを受け、相乗効果を得ることが健康維持の近道です。

まとめ

歯周病と糖尿病は互いに悪影響を与える病気であり、悪循環を形成します。歯周病の炎症は糖尿病を悪化させ、糖尿病は歯周病を重症化させます。したがって、両方を同時にケアすることが根本的な改善につながります。

日々の口腔ケア、生活習慣の見直し、定期的な歯科受診、そして医科と歯科の連携が重要です。両者の関係を理解し、早めに予防や治療に取り組むことは、健康寿命を延ばし、安心して暮らすための大きな一歩となるでしょう。

歯周病の症状にお悩みの方は、東京都文京区「江戸川橋駅」より徒歩1分にある江戸川橋菊地歯科医院にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療をはじめ、根管治療や小児歯科、矯正治療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、WEB予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。