歯周病が原因で口臭がきつくなることはある?改善する方法も

こんにちは。東京都文京区「江戸川橋駅」より徒歩1分にある江戸川橋菊地歯科医院です。

「口臭は歯周病が関係していることもあるの?」「口臭はどうしたら改善できるの?」と疑問を持っている患者さんもいるでしょう。近年、歯周病が引き起こす口臭への影響に関する関心が高まっています。

本記事では、歯周病が口臭に与える具体的な影響や、歯周病以外の口臭の原因、さらには効果的な改善方法について詳しく解説します。自宅で行えるチェック方法もご紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。

歯周病が原因で口臭がきつくなることはある?

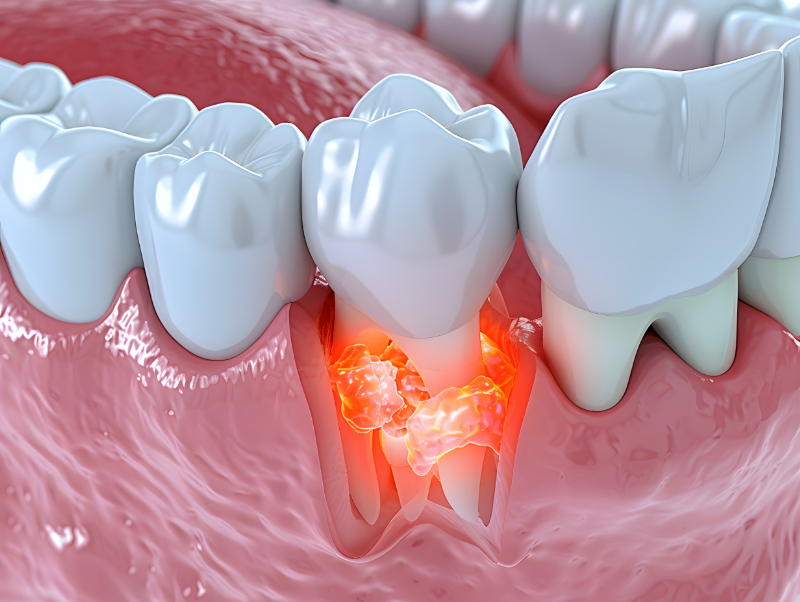

歯周病と口臭の関係は深いです。歯周病が進むと、歯の周りにできる歯周ポケットが深くなり、そこで細菌が活発に増殖します。これらの細菌は、破壊された歯周組織のたんぱく質を分解する過程で、特有の悪臭を発するガスを生成するのです。

また、歯ぐきの炎症により膿が形成されると、その成分も不快な口臭の一因となります。結果として、口内環境が乱れて患者さん自身も気づかないうちに口臭が強くなるケースが多いです。

歯周病以外で考えられる口臭の原因

歯周病以外で考えられる口臭の原因は、以下のとおりです。

合わない補綴物

詰め物(インレー)や被せ物(クラウン)は、最初はしっかり固定されていても経年劣化や歯ぎしり、くいしばりなどの影響で接着力が低下します。これにより、歯と詰め物(インレー)や被せ物(クラウン)の間に隙間が生じ、汚れやプラークがたまりやすくなります。

結果、細菌が活発に繁殖し、悪臭を放つ原因物質が発生して患者さんの口臭を引き起こすため、定期的なチェックと適切なメンテナンスが必要です。

入れ歯の清掃不足

使用後の入れ歯の手入れを怠ると、汚れが付着しやすくなり、細菌が繁殖する温床となりやすいです。こうした状況では、口内に不快な臭いが生じるだけでなく、虫歯や歯周病といったトラブルのリスクも高まります。

患者さんが毎日のケアをしっかり行って、入れ歯の衛生状態を維持することが健康な口内環境を守る上で極めて重要です。

歯垢と歯石

毎日のブラッシングが不十分だと歯垢や歯石が歯に付着し、細菌が繁殖します。特に、酸素を嫌う嫌気性菌は、密閉された部分で活発に活動し、強い悪臭を発生させる特徴があります。

このため、定期的な歯科でのクリーニングや正しいブラッシングで汚れをしっかり除去することが、患者さんの口臭対策において非常に効果的です。

口呼吸による乾燥

鼻呼吸ができず常に口呼吸になっていると、口内が乾燥します。乾燥した環境は細菌が繁殖しやすく舌苔がたまりやすいため、悪臭を引き起こす可能性が高まります。

特に、寝ている間に口で呼吸している場合は、朝起きた時に口内が極度に乾燥し口臭が顕著になるケースが多いです。

ストレスと自律神経の乱れ

強いストレスは自律神経のバランスを崩し、唾液の分泌量を低下させることで、口内が乾燥して細菌の繁殖を促進させやすいです。細菌が蓄積されると、口臭が強まる傾向があります。

このような状況は、患者さんの日常生活に大きな影響を及ぼすため、ストレス管理や十分な休息が口内環境の改善にとって重要な役割を果たすでしょう。

嗜好品

たばこに含まれるニコチンやタールは、そのまま強い臭いの原因となります。さらに、喫煙によって唾液の分泌が減少して口内が乾燥するため、悪臭が発生します。

また、コーヒーに含まれる成分が舌に付着すると、微細な粒子や分解された糖分などが原因となり口臭が発生しやすくなるのです。嗜好品は習慣的に摂取すると、患者さんの口内環境に悪影響を及ぼすため、適度な使用が望まれます。

埋伏した親知らず

生えかけの親知らずや正しい位置にない親知らずは、歯ぐきとの隙間が深い溝になりやすく、そこに食べかすや汚れが蓄積します。このような状態は細菌の繁殖を促し、悪臭の原因となりやすいです。

また、隣接する歯にまで影響を及ぼす場合があるため、早期に治療や抜歯を検討し、患者さんの口内全体の健康を守る対策が求められます。

自分で口臭をチェックする方法

口臭は自分ではなかなか気づかないことも多いです。ここでは、患者さんご自身の口臭をチェックする方法をいくつかお伝えします。

唾液チェックをする

手を十分に洗浄した後、汚れのない指先を使って歯間や歯ぐき、舌の表面に沿って軽く触れて付着した唾液を確認します。指に感じる唾液の臭いが不快な場合は、口内に問題が潜んでいるサインかもしれません。

自宅で手軽にできるこの方法は、日々の口内ケアの一環として活用できます。

舌の状態をみる

鏡を用いて自分の舌の表面をじっくり観察しましょう。舌苔は、食べかすや剥がれた粘膜、細菌が固まったもので、白または黄色みを帯びた状態で現れることが多いです。

これが口臭の原因となることがあります。

息を使った自己チェック

においがしない清潔なポリ袋や、十分に洗浄したコップを使用します。これらに自分の息をしっかりと吹き込んで密閉し、内部の空気を嗅いでみる方法です。

不快な臭いが感じられる場合、口内の環境に問題がある可能性が高いと判断できます。シンプルながらも効果的なこのチェック方法は、患者さんが日常的に実践しやすい手法です。

デンタルフロスを活用

デンタルフロスを通常通り歯と歯ぐきの間に挿入して、食べかすやプラークを丁寧に取り除いた後、フロスに付着した臭いを確認する方法です。不快なニオイがある場合、口内に細菌が多く繁殖している可能性があるため、口臭対策が必要でしょう。

毎日のフロスの使用は、口臭チェックだけでなく歯の健康を守るためにも非常に重要なセルフケアです。

口臭チェッカーの利用

専用の口臭チェッカーを使えば、口内の揮発性硫化物などの数値を測ることが可能です。特に、寝起きや空腹のときなど、より正確な状態が把握しやすいタイミングで測定すると良いでしょう。

ただし、たばこを吸った直後や食後は正確なデータが得られにくい場合があるため、その点は注意が必要です。測定結果を参考に、日々の口腔ケアや生活習慣の見直しに役立てると、患者さんの口臭対策が一層効果的になります。

歯周病による口臭を改善する方法

歯周病による口臭を改善する方法は、以下のとおりです。

歯周病の治療をする

歯周病が進行した場合、自己流のケアだけでは十分な効果が得られないため、早期に専門の治療を受けることが重要です。患者さんがクリニックに定期的に通い、症状に応じた適切な治療を受けるようにすると、痛みや不快感が軽減され口内環境が改善されます。

初期段階で受診すれば治療も穏やかに進むことが多く、重症化を防ぐためにも早めの対応が大切です。

セルフケアを徹底する

日々の正しいブラッシングは、口臭対策と歯周病予防の基本となります。食後や就寝前にも丁寧にブラッシングを行い、歯と歯ぐきの境目の汚れをしっかりと落とすよう心がけましょう。

適切な歯磨きテクニックを習得することで、歯垢の蓄積を防ぎ、口臭の原因となる細菌の繁殖を効果的に抑制できます。

歯周ポケットの汚れを除去する

歯ブラシだけでは届きにくい歯と歯ぐきの隙間には、食べかすやプラークが残りやすく、これが細菌の温床となって口臭の原因となりやすいです。歯間ブラシやデンタルフロスを使用すると、これらの細かい汚れを除去して清潔な状態を維持することができます。

毎日の習慣に取り入れるようにすると、患者さんの口内環境は大幅に改善され、歯周病の予防にも繋がるでしょう。

定期的に歯のクリーニングを受ける

自宅でのセルフケアだけでは、歯の隅々まで徹底的に汚れを除去するのは難しいです。定期的に歯科クリニックでプロフェッショナルなクリーニングを受けることが望ましいです。

3か月に1回程度のペースで定期検診を受け、歯垢や歯石の除去を行ってもらいましょう。歯周病の進行や口臭の発生を効果的に予防し、健康な歯と歯ぐきを維持できます。

生活習慣の見直し

生活習慣が口内環境に大きな影響を与えるため、疲労やストレス、過度な飲酒、喫煙などの習慣は見直すことが大切です。これらの要因は唾液の分泌を低下させ、口内が乾燥しやすくなるため、口臭の原因となることが多いです。

規則正しい生活リズムやバランスの良い食事、適度な運動などを心がけ、体全体の健康を促進することが口臭改善にも繋がります。

まとめ

歯周病になると、歯周ポケット内で細菌が活発に増殖して悪臭ガスを発生させるため、口臭が強くなりやすいです。経年劣化した詰め物(インレー)・被せ物(クラウン)、入れ歯の清掃不足、口呼吸、ストレスなども口内の不衛生状態を招き、口臭の発生に影響します。

口臭が気になったときには、唾液や舌、息を利用した自己チェック、デンタルフロスや口臭チェッカーでの確認が有効です。歯周病で口臭が出ている患者さんは、歯周病の治療や正しいセルフケア、定期的なクリーニング、生活習慣の見直しで口臭改善に努めるようにしましょう。

歯周病治療を検討されている方は、東京都文京区「江戸川橋駅」より徒歩1分にある江戸川橋菊地歯科医院にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯・歯周病治療をはじめ、根管治療や小児歯科、矯正治療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、WEB予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。